发布时间:2022-10-19 来源:学习与探索官方微信公众平台

近日,姚树洁教授合作论文在《学习与探索》发表,现将原文及链接转载如下:

姚树洁,刘 嶺 | 新发展阶段东北地区高质量发展探究

姚树洁,经济学博士,教育部长江学者特聘教授,辽宁大学李安民经济研究院院长、教授、博士生导师,城市化与区域创新极发展研究中心秘书长,重庆大学特聘教授,重庆市英才·优秀科学家,重庆市高等教育经济学本科教育指导委员会主任委员,英国诺丁汉大学当代中国学学院和孔子学院原院长,多个SSCI/CSSCI期刊编委,世界银行、联合国等国际组织经济顾问。主要从事发展经济学、农业经济政策等研究。在Journal of Political Economy、《经济研究》等国内外期刊发表学术论文近200篇,出版中英文专(编)著19部。Google Scholars引用7041次、H-index46篇。主持国家社会科学基金重大项目1项、国家自然科学基金面上项目1项、省部级研究项目10余项。获张培刚发展经济学奖和10余项国家级及省部级科研优秀成果奖,2020—2021年连续入选爱斯维尔(Elsevier)中国应用经济学高被引学者。在本刊发表的论文有:《新发展阶段东北地区高质量发展探究》(2022年第9期)。

摘要:东北地区是我国重要的老工业基地,曾为我国现代化建设做出了重要贡献。然而改革开放以来,东北地区经济转型升级压力巨大,经济增长滞后于全国平均水平,人口和劳动力出现严重的外流现象,是我国发展不平衡不充分问题在区域经济中的突出体现。在新发展阶段,如何推动东北地区高质量发展,走出经济发展相对缓慢的困境,对我国实现第二个百年奋斗目标具有重要意义。本文利用“马阵跨阱”和“板链拉动”等内生增长理论,基于禀赋优势与产业基础,围绕保障国家安全、传统产业转型、新兴产业培育、城市群发展和融入双循环等方面,为东北地区高质量发展提供政策建议。

关键词:东北地区;高质量发展;“马阵跨阱”;“板链拉动”

基金项目:国家社会科学基金重大项目“习近平总书记关于扶贫工作的重要论述的理论和实证基础及精准扶贫效果研究”(18ZDA005)

一、引言

党的十九届五中全会提出,全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,我们要乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军,这标志着我国进入了一个新发展阶段。习近平总书记强调:“把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,推动高质量发展”。党的十八届五中全会提出了创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,其中协调发展注重的是解决发展不平衡问题,这也是我国一个长期存在的突出问题,尤其表现在区域发展不协调上。

自改革开放四十多年以来,东北地区经济发展长期滞后于全国,人口和劳动力外流现象严重,是我国区域发展不协调问题的突出体现。东北地区是我国重要的工农业生产基地,在汽车、船舶、能源、航空和农业等方面具备传统优势,在维护国家国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全等方面具有重要的战略地位。新中国成立以来,东北地区曾一度在工业化、城市化与现代化进程中走在全国前列,为国民经济发展和社会主义现代化建设作出了巨大的贡献。然而,进入20世纪90年代后,尤其是中国加入WTO以来,东北地区发展出现相对落后的困境,存在着经济增长缓慢、产业转型困难、人口流失严重等问题。1992年,东北地区生产总值占全国GDP的10.62%,而2021年则下降为4.87%。在这一时期,不仅东部沿海区域快速拉开了与东北地区的差距,中西部地区也实现了对东北的赶超。2021年西部地区与中部地区人均GDP为6.26万元和6.86万元,而东北地区仅为5.72万元。

针对东北地区经济发展的挑战和困难,自2003年以来,国家实施了“东北振兴”战略,颁布了一系列政策和规划支持东北地区发展。尤其是党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视东北振兴,实施深入推进东北振兴战略,为新时代东北振兴谋篇布局、指明方向。2016年,《中共中央 国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》发布。2018年9月,习近平总书记在沈阳主持召开深入推进东北振兴座谈会,强调新时代东北振兴,是全面振兴、全方位振兴。党的十九届五中全会和我国“十四五”规划更是提出,“十四五”时期推动东北振兴要取得新突破。2022年8月,习近平总书记在辽宁考察时进一步强调,“党中央高度重视东北振兴,党的二十大后还要作出新的部署”,“我们对东北振兴充满信心、充满期待”。这就要求东北地区要立足新发展阶段,贯彻新发展理念,促进区域协同发展,推动产业转型升级,实现高质量发展。因此,本文将围绕东北地区面临的主要问题,从区域协调发展的角度,提出东北地区实现高质量发展的政策建议。

二、东北地区面临的主要问题

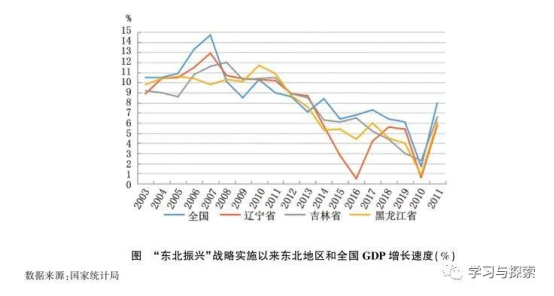

东北地区作为我国重要的老工业基地为国家的现代化建设作出了巨大贡献,然而,改革开放以来尤其是20世纪90年代以后,东北地区产业发展困难、经济增长缓慢、人口加速流出等问题日渐突出。为了帮助东北地区走出发展困境,2003年中央作出了实施东北振兴的重要战略决策,东北地区曾一度在战略机遇与政策红利的支持下出现了短暂的经济快速增长,尤其是在2007年至2013年之间,经济增速快于全国平均增速,但2013年以后经济发展再度疲软,发展速度放缓并滞后于全国。

综合来看,东北地区的经济发展存在着以下几方面问题。

一是人口萎缩问题严峻。根据第七次人口普查数据,2020年东北地区常住人口为9851万人,比2010年的10952万人减少1101万人。从人口结构来看,2020年全国和东北地区60岁及以上人口占比分别为18.70%和24.26%,老龄人口抚养比分别为19.70%和22.58%。上述数据表明,东北地区正面临着人口负增长、老龄化加速的严峻挑战。一些学者指出,东北地区目前所面临的人口问题将导致有效劳动供给不足和社会保障负担加重,不利于资本流入和技术提升,对经济发展会造成严重的负面影响。

二是传统产业发展困难。东北地区是我国重要的老工业基地,拥有健全的能源、化工、汽车、装备制造等产业体系,在全国的制造业与能源产业中占据着重要地位。然而,近些年来,东北地区制造业在全国的重要性不断下降。2000年东北地区工业增加值为4246.8亿元,在全国的占比为11.15%,2021年东北地区工业增加值增长到16838.1亿元,而在全国占比却下降到仅为4.57%。从产业链与价值链来看,东北地区制造业仍然以组装和制造为主,产业链不长、中间产品占比较高,处于产业链附加值比较低的环节,同时也缺乏具备一定规模的龙头企业,在全国乃至国际市场缺乏足够竞争力,盈利能力较弱。2020年东北地区拥有规模以上工业企业14630家,占全国比重仅为3.66%,低于东北地区工业增加值在全国的占比,规模以上工业企业利润总额为2226.7亿元,仅占全国的3.25%,平均利润为0.15亿元,仅为全国平均水平0.17亿元的88.78%。另一方面,东北地区面临着资源型产业衰退的问题。由于丰富的自然资源,东北地区一些城市形成了资源开采、精炼、加工的完整产业体系,在经济发展上高度依赖自然资源。然而,东北地区重要煤矿、石油基地的资源开发大多已进入后期阶段,面临枯竭问题,资源型产业经济效益迅速下滑,致使该区域的经济发展陷入停滞的困境。在国务院界定的全国69个资源枯竭城市中,东北地区共计20个,占全国的28.99%,其中辽宁、吉林和黑龙江分别为7个、7个和6个。

三是新动能培育不足。上述分析表明,东北地区产业结构偏“重”,面临着竞争力弱化、经济效益低、下行压力大的困境,急需发展战略性新兴产业,加强科技创新能力,提升经济发展质量。然而,东北地区在新动能培育方面进展相对缓慢,科技进步水平明显落后于国内其他发达区域。从产业规模来看,以计算机、通信和其他电子设备制造业为例,2020年东北地区该行业规模以上企业营业收入实现745.58亿元,仅占全国的0.60%。从科技创新来看,东北地区规模以上企业的R&D人均经费支出为499.17元,仅为全国平均水平989.37元的50.45%,每万人国内专利申请量为16.71件,仅为全国平均水平36.78件的45.44%,居于全国中下水平。

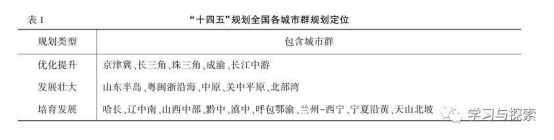

四是城市群引领作用不强。城市群是支撑和带动城镇化的重要载体,是驱动区域经济发展的重要增长极,然而,东北地区城市群却存在总体规模相对较小、中心城市不强、对区域发展引领作用较弱等问题。从城市群定位来看,东北地区城市群在国家总体布局中定位相对不高。在“十四五”规划中,“两横三纵”城镇化战略格局将全国各大城市群划分为“优化提升”“发展壮大”和“培育发展”三类,东北地区的哈长和辽中南两大城市群仅被定为“培育发展”类,不仅与京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大经济增长极有较大的定位差距,也落后于西南的成渝、中南的长江中游、西北的关中平原等传统大区的核心板块。

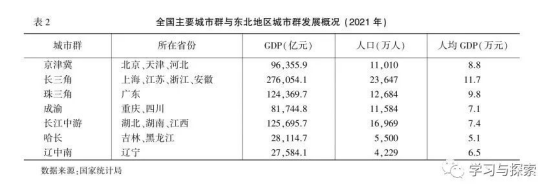

从城市群经济水平来看,东北地区的城市群发展相对落后于国内主要城市群。以城市群所在省份全域作比较,2021年东北地区哈长城市群所在的黑龙江省和吉林省,与辽中南城市群所在的辽宁省,GDP仅为28114.7亿元和27584.1亿元,人口为5500万人和4229万人,人均GDP为5.1万元和6.5万元,不仅远落后于京津冀、长三角和粤港澳大湾区等三大经济增长极,也与成渝、长江中游与关中平原等主要城市群存在较大差距。

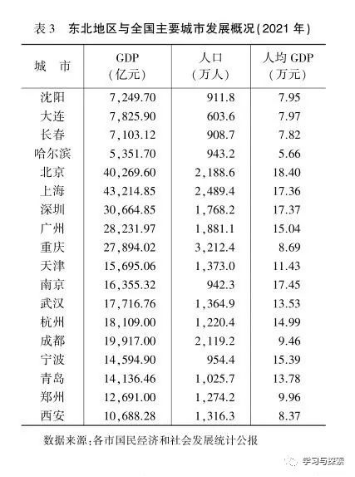

从中心城市培育来看,东北地区中心城市存在经济总量和人口规模不大、辐射带动能力明显不足的问题。2021年沈阳、大连、长春和哈尔滨的GDP分别为7249.7亿元、7825.9亿元、7103.12亿元和5351.7亿元,城区人口分别为911.8万人、603.6万人、908.7万人和943.2万人,不论是规模还是质量,东北地区的四大城市难以企及北上广深等一线城市,也与重庆、成都、南京、武汉、西安等传统区域中心城市存在较大差距。2010—2018年,国家先后规划定位或支持建设9座国家中心城市,分别为北京、天津、上海、广州、重庆、成都、武汉、郑州和西安,分布在华东、华北、华南、华中、西南、西北等区域,而东北地区无一城市入选。

三、推动东北地区高质量发展的理论分析

上述分析表明,东北地区面临着人口持续减少、产业转型困难、城市群规模小和中心城市引领作用不强等问题。这些问题并非孤立存在的,东北地区面临的人口问题在一定程度上是缺乏足够的产业支撑造成的,大量年轻劳动力外出,流入京津冀、长三角、粤港澳大湾区,甚至流入成渝、长江中游等产业发展较好的中西部城市群。

2022年8月,习近平总书记在辽宁省锦州市与沈阳市考察调研时指出,党的十八大以来,党中央实施深入推进东北振兴战略,要继续搞好,加快产业结构调整,适应新时代改革发展要求。因此,东北高质量发展离不开产业振兴的支撑,如何实现传统产业升级与新兴产业培育是解决东北地区人口问题的关键。

产业的发展一方面要求资金、技术、人才等要素在空间上实现一定程度的集聚,而城市群和中心城市是实现空间集聚的重要载体。但与全国相比,东北地区的两大城市群建设存在人口分布较散、产业集聚度低、缺乏具有引领作用的中心城市等问题,没有充分发挥城市的经济集聚作用,降低了区域资源配置效率,不利于产业体系的构建与强化,阻碍了经济增长极的形成。

另一方面,产业的发展需要加强区域协同,依据禀赋优势,找准定位,选好分工,走专业化、差异化道路,提升在产业链、创新链与供应链的协作,最终实现经济的高质量发展。从东北地区内部来看,虽然东北三省区域禀赋相近,均是以重化工业和资源型产业为主导,但东北地区存在省际产业互补性弱、关联度低、区域间合作联系不够紧密的问题,没有形成区域内的合理分工和具有比较优势的产业链条,区域协同发展的良好局面没有形成。

从全国范围来看,东北地区与全国其他区域在经济发展尤其是产业体系上存在一定的脱钩,在全国分工中处于弱势地位。目前,我国已形成京津冀、长三角和粤港澳大湾区为核心的区域经济布局,并且随着成渝、长江中游等城市群的崛起,菱型空间结构也逐渐成形。在上述布局中,东北地区与国内其他区域的关联较弱,其产业与全国各区域特别是东南沿海协同不足、存在一定“脱钩”,没有充分融入国内统一要素大市场和国内经济大循环,在国内与国际产业链中的地位与贡献不断弱化。

在计划经济时代,东北地区得益于优越的资源禀赋、雄厚的工业基础以及国家战略的推动,快速建立了门类齐全的重工业体系,并与国内其他地区形成了相对紧密的产业分工与合作,深度融入国内工业经济循环与国内消费大市场,这也支撑了东北地区经济上的繁荣。改革开放后,在全国重新构建产业体系的过程中,市场取代了计划在经济发展的主导地位,南方地区尤其是东南沿海,因靠近国际消费市场,在对外开放上具备先天优势,率先深度融入全球市场体系,并逐步建立了较为全面的轻重工业体系。而东北地区偏居一隅,处于我国主要城市群、发展轴的“边缘”地带,区位通达便利度低,远离国内国外市场,在全国范围内的经济扩展、承接产业转移等方面处于不利地位,致使东北地区减少了与国内其他地区,尤其是东南沿海在工业体系上的分工合作,在国内经济循环中的参与度较低。

相比之下,中西部地区的成渝、长江中游、关中平原等城市群,不断加强与长三角、粤港澳大湾区、京津冀等三大城市群在产业、交通、创新上的协同发展,促进资金、人口和技术等要素流动,推动了各城市群共同实现高质量发展,如长江经济带的三大城市群,形成了“3主4辅”城市群支撑的区域空间发展格局,构建了产学研用协同、高新技术集聚的创新发展模式,区域一体化发展成效显著。

因此,东北地区走出经济发展的困境,一方面需要区域内部协调发展,整合现有经济资源,加快各类要素集聚,大力提升中心城市的辐射带动能力,以点带面,通过中心带动城市群发展,并最终实现全域高质量发展。另一方面,也需要厘清自身在全国统一大市场中的优势,找准定位,加强与国内其他区域在产业上的协作,提升在国内经济大循环中的参与度,依托国内大市场推动区域高质量发展。

上述发展思路,可以用“马阵跨阱”和“板链拉动”等内生经济增长理论来解释。“马阵跨阱”把我国所有城市比作一匹匹骏马,充分发挥各自的资源禀赋优势协同奔腾,形成由数百匹持续奔跑骏马的马阵。一些城市经济与科技发展动力强劲,地理位置优越并对周边城市和广大农村有强大的辐射牵引作用,是马阵中的所谓“快马”,并发挥着带动经济发展较落后的城市即“慢马”、实现区域均衡发展的作用,尤其是在双循环新发展格局下,科技创新在推动高质量发展与实现区域协调发展中发挥了越来越重要的作用。这就更需要充分发挥大城市的创新要素集聚功能,提高它们的创新能力和创新水平,打造全国性或区域性的“创新极”和经济中心,带动全国或区域内部均衡发展。

在全国宏观马阵中,以北京、上海、广州、深圳为代表的一批国家中心城市及其周边地区组成的京津冀、长三角与粤港澳大湾区等三大城市群,是我国重要的经济增长极,在全国经济发展大局中扮演着主引擎的角色。而在区域微观马阵中,区域中心城市发挥着“从全局谋一域,以一域服务全局”的重要作用,是各地区连接全国主要经济中心的关键节点与带动本区域全局高质量发展的核心力量,如武汉之于长江中游,渝蓉之于四川盆地,西安之于关中平原等。

“板链拉动”的“板”指的是城市集群或区域经济板块,“链”指的是高铁、高速公路、水路、航空及“互联网+”等有形的链条,以及产业链、创新链、供应链等无形的链条。前文所述,区域的发展需要培育具备领跑能力的快马,通过快马拉动慢马的追赶,最终实现区域之间的趋同发展。这就需要通过“链”降低区域之间的交通、交换和交流成本,加速人员、技术、资金、商品在区域之间的流动,提升区域之间在产业与创新上的协同,从而实现发达经济板块拉动落后经济板块,实现不同经济板块之间的均衡增长。

综上,“马阵跨阱”是实现经济可持续增长的空间地理战略布局,而“板链拉动”是这一战略布局的实现路径。两者的核心要义在于缩小区域内部和区域之间的发展差距、促进趋同发展,而在这过程中,需要发展较好的中心城市及城市群作为快马,发挥带动全局发展的引领作用。因此,内陆落后地区的发展需要以“马阵跨阱”和“板链拉动”为理论支撑,加强各区域间的联系,依靠全国的快马的外部拉动作用,实现与沿海发达地区趋同发展,同时也要注重在自身内部选择一批基础较好的大型城市,培育自己的区域“快马”,在跟跑追赶全国“快马”的同时,也要拉动区域内部的“慢马”,形成你追我赶的微观马阵,促进区域内部协调均衡发展。

具体到东北地区的高质量发展,我们认为东北地区要在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要战略机遇期,依据自身禀赋优势,找准在国内大循环的定位与分工,积极培育具备引领性的中心城市与城市群,充分发挥关键节点与辐射带动的重要作用,加强与全国各城市群在产业链、创新链、供应链的协同发展,构建东北地区一体化发展的产业体系与空间布局,深度融入全国宏观“马阵”,积极建设区域微观“马阵”,最终实现东北地区高质量发展和促进全国性的区域均衡发展。

四、东北地区高质量发展的禀赋优势

东北地区实现高质量发展,存在以下禀赋优势。

一是雄厚的产业基础。东北地区形成了以重工业和资源型产业为主导的产业体系,有着较为雄厚的产业基础。其中,辽宁省装备制造业和原材料工业比较发达,冶金矿山、输变电、石化通用、金属机床等重大装备类产品和钢铁、石油化学工业在全国占有重要位置。吉林省加工制造业比较发达,汽车、石化、食品、装备制造、医药健康为五大重点产业,尤其是汽车、高铁制造在国内处于领先水平。黑龙江省是我国重点老工业基地之一,以装备、石化、能源、食品为四大主导产业。

二是重要的粮食生产基地。东北地区气候温和、水资源丰富、地势平坦、土壤肥沃、宜于耕种,区域内主要分布有松嫩平原、三江平原和辽河平原等三大平原,黑土地面积约103万平方公里。得益于优良自然条件,东北地区是我国最大的商品粮生产基地,也是粮食安全的“稳定器”与“压舱石”。从粮食播种面积来看,2020年东北三省粮食总播种面积为2364.73万公顷,占全国粮食播种面积的14.11%。从粮食产量来看,2020年三省粮食总产量为13682.78万吨,占全国粮食总产量的20.44%,单位面积产量为5786.19公斤/公顷,高于全国平均水平的3997.27公斤/公顷。从农业现代化生产来看,2020年东北地区农业机械总动力达到13143.3万千瓦,占全国的12.44%,农村居民人均粮食播种面积和粮食产量分别为11.18亩和4.31吨,远高于全国平均水平的4.93亩和1.31吨,农业机械化规模化生产在全国处于领先水平,有利于产生显著的规模经济效益,有效降低粮食生产成本,提升粮食生产效率,提高粮食产量。

三是丰富的高校科研资源。东北地区拥有一批有影响力的高校及科研院所,双一流建设高校11所,并围绕包括装备制造、国防军工、汽车、农业及农产品加工等具有比较优势的产业集群,构建了由国家重点实验室、国家工程技术研究中心、工程实验室及各类科技企业孵化器组成的创新生态群,强化了产业技术创新战略合作,诞生了国产首艘航母、全球首艘30.8万吨超大智能原油船、跨音速风洞主压缩机、100万千瓦水轮发电机、全国发电规模最大的核电站等一批大国重器。

五、东北地区高质量发展的战略对策

依据“马阵跨阱”及“板链拉动”理论,基于对东北地区资源禀赋、发展机遇及挑战的系统性分析,本文认为,促进东北地区经济高质量发展,需要从以下几个方面发力。

(一)强化保障国家安全能力

东北地区由于特殊的地理区位、丰富的资源矿藏和雄厚的产业基础,在国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全等国家五大安全中发挥着重要作用。

保障农业粮食生产方面,要充分重视东北地区在维护国家粮食安全中的重要作用、功能定位与发展优势,高标准、高质量、高效益地推进国家粮食安全产业带建设,严守耕地保护红线,着力完善现代农业科技创新与推广体系,加强农业种质资源保护开发利用,打造国家育制种基地,推进生物育种产业化应用,培育一批具有国内竞争力的种业企业,提高农业设施装备水平,加快智慧农业建设,打造农业生产数字化示范基地,提高农机装备智能化水平,围绕生产、加工、流通、销售等环节,推动农业全产业链融合发展,提升农业规模化、技术化、数字化与产业化水平,建设全国重要的现代化农业集群。特别是要统筹“生产、生态、生活”效益,在为国家粮食安全作出重大贡献的同时,强化生态环境建设,打造美丽家园,推动农民增产增收,持续提高民生质量。

围绕国防安全建设,要优化国防军事工业空间布局,强化军工能力支撑,聚焦“卡脖子”关键核心技术,加快推动军民融合发展,增强产业链和供应链配套保障能力。围绕能源安全供应,要充分发挥能源产业的传统优势,优化现有能源生产供给体系,提升能源供应的稳定性与安全性,保障国家能源安全。

(二)推动传统产业转型升级和加快培育战略性新兴产业

东北地区要充分利用丰富的高校科研资源与雄厚的传统产业基础,加大科研投入力度,强化科技创新能力,提高科技成果转化效率,推动产业发展由资源开发和投资拉动导向转为技术创新导向,提高资源配置效率,为传统产业转型升级与战略性新兴产业培育创造有利于条件。

在推动传统产业转型升级方面,要围绕钢铁、化工、汽车、机械制造、电子设备等东北地区具有优势的传统产业领域,以延长产业链、丰富新业态为导向,围绕重点整机产品、高附加值产品,组织上下游企业加强产业协同和技术合作攻关,提升其关键零部件和核心基础工业的研发制造水平,培育一批具有产业生态主导力的领军企业,推进龙头带动、链条延伸、协同配套,实现全产业链优化升级,打造更强创新力、更高附加值、更强竞争力的高能级产业链条,培育壮大先进制造业集群,建设具有国际竞争力的先进装备制造业基地。同时要加快信息技术与传统产业深度融合,积极抓住新技术革命的机遇,加快推进东北地区5G、人工智能、工业互联网、物联网等信息基础设施建设,加快开发大数据、云计算、区块链等前沿技术,将互联网、云计算、大数据、物联网等信息技术应用在装备和产品的研发、生产、销售等各个环节,建立健全工业互联网体系,布局一批智能工厂,促进传统优势产业通过信息化、数字化、智能化改造向智能制造转型。

在培育战略性新兴产业方面,要立足现有产业基础,紧盯国家发展重大需求与战略布局,重点围绕航空航天、生物医药、集成电路、节能环保、新材料、新能源、新一代信息技术等高技术产业,完善研发创新产业化体系,推动生产企业、科研单位、金融机构、中介机构等有效集聚、分工合作、协同创新,培育新技术、新产品、新业态、新模式,加快构建战略性新兴产业体系,培育一批战略性新兴产业集群,提升新兴产业对经济发展的支撑作用。

(三)推动东北地区内部协调发展

东北地区城市群发展要素集聚规模不足,尤其是人口与产业布局较为分散,缺乏中心城市引领与合理的城市规模体系。同时各省、各城市间也存在产业关联性低、协同性弱等问题。为解决上述问题,东北地区应当整合现有各类资源,重点发展条件较好的中心城市及周边区域,将其培育成区域内部的经济增长极和创新极,通过扩散溢出效应带动周边区域发展。具体来说,要加快人口、资本和其他生产要素及各方面资源优先向辽中南、哈长城市群集中,充分发挥大连、沈阳、长春和哈尔滨等都市圈要素集聚、交通枢纽、产业辐射与经济带动等作用,强化中心城市经济增长极功能,培育锦州、营口、齐齐哈尔区域副中心城市,提升产业配套、承接与协同能力,推动大沈长哈经济走廊建设,形成龙头城市引领、人口分布合理、经济联系紧密、产业协同发展的城市群体系,打造推动东北地区高质量发展的产业核心带、科创先行区与经济增长极。

上述大沈长哈经济走廊的实现,还需要在强化中心城市、建设区域发展主轴、打造经济增长极的同时,通过加强城市群内部各板块在交通链、信息链、产业链、创新链、供应链的互联互通,通过“板链拉动”实现各区域间协同发展。为此,要大力推动高铁、高速公路、地铁和城市间轨道交通、河运航道等交通基础设施建设,构建港口、机场、口岸互联互通常态机制,构建紧密联系的交通链,缩小城市群内部交流的空间距离、时间成本与制度阻碍。要布局完善新一代信息基础设施,加快5G网络建设,围绕区域共有优势领域,大力推动数字产业化、产业数字化,促进大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术与实体经济深度融合,推动数字技术创新应用于传统产业,加快各领域数字化转型升级,共建大数据、5G网络、工业物联网等数据网络标准与体系,加强数字信息一体化建设。要围绕汽车、航空、船舶、电子、医药、材料、能源等领域,注重产业的专业化、差异性和互补性发展,推动各中心城市共建分工合理、错位协调、高效协同的现代产业体系,打造具备全球竞争力的产业集群。要充分发挥东北地区丰富的科研创新资源,加快高校学术资源与科研设施共享共建,打造学科发展共同体,推动科研方向与产业需求紧密契合,围绕产业链构建创新链,围绕创新链布局产业链,打通产学研用创新发展全链条,在光电信息、未来医药、先进能源、空天技术等“卡脖子”关键核心技术领域与新能源汽车、集成电路、航空航天等优势产业领域,推动东北各大高校和科研机构及市场主体联合开展技术攻关,共建国家实验室、大科学装置等一批重大科研创新平台,打造具有区域影响力的科技创新极。

(四)主动把握“双循环”重大战略机遇

东北地区实现经济高质量发展,不仅需要依靠自身的资源,同时也需要借助外部区域的资本、技术与市场。因此东北地区要积极利用自身在全国乃至全球的比较优势,积极融入“双循环”发展当中,充分利用外部力量推动自身经济增长,培育可持续增长的内生动力。

一方面,要充分发挥东北地区特殊地缘优势,加快对外开放。东北地区地处东北亚中心区域,与俄罗斯远东地区、朝鲜半岛接壤,是西通欧洲、东联亚太的重要枢纽。东北地区应抓住“一带一路”与RCEP的重要机遇,加快与东北亚地区各国的经贸合作,推动“中蒙俄经济走廊”建设,进一步提升商务交流、贸易运输、跨境金融等领域的便利程度,联动日本海、黄海沿岸国家,推动港口、铁路、航空、口岸互联互通,打造公铁海空一体化联运体系,建设“东北版陆海新通道”。要积极争取在东北地区实施更高层级、更广范围、更深程度的中日韩自由贸易一体化试点,建设中日、中韩合作示范项目,进一步开放金融、产业、贸易、科研、知识产权等领域合作交流,围绕共有优势产业,建设特定国别产业园区,吸引日韩资金、技术、产业落地东北地区,加强产业链、创新链国际合作。

另一方面,要围绕东北地区比较优势,加强与国内主要城市群的合作。重点对接京津冀协同发展战略,充分发挥地域相近、产业相似、人文相亲等优势,以北京、天津为核心,围绕共有优势产业发展需求,抓住疏解北京非首都功能、京津冀一体化建设的重要战略机遇,推进与京津冀在产业链、供应链、资本链、创新链的深度融合,有序承接北京、天津产业转移,积极配合京津现代产业集群建设,依托比较优势主动融入重要产业环节,建设一体化技术市场,推动北京、天津科创成果在东北地区应用转换,鼓励东北企业充分利用京津冀资金、技术、人才、市场、交通等优势,在京合作设立飞地园区、全国性总部、核心研发中心,依托环渤海经济区建设,深化与山东、天津、河北的合作,统筹沿海港口发展,共同建设环渤海公铁海联运体系,拓展港口腹地纵深,推动渤海沿岸地区完善产业分工体系和共建区域统一市场。

进一步联动长三角、粤港澳等国内重要城市群,鼓励东北地区重要科技成果在上海、深圳、广州等创新活跃、产业发达、市场广阔的区域转化应用;共建飞地产业园区,推动部分受制于东北区位的企业迁入,实现异地腾飞;选择具有比较优势的产业环节,加强与长三角、粤港澳大湾区在产业链、创新链、供应链合作,借位融入国内国际大循环。

总结

上述分析表明,在过去四十多年里,东北地区在人口流动、产业发展和区域协调等方面面临着严峻挑战,经济发展长期滞后于全国,这些问题也将继续对东北地区未来的发展造成负面影响。

但从区域均衡发展的角度来看,在我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的新发展阶段,我们坚信,东北地区只要能贯彻新发展理念,主动把握历史发展的重大机遇,依托自身资源禀赋与比较优势,厘清在全国大局中的功能定位,找好产业发展方向,着力提升现有产业能级,强链补链,促进战略性新兴产业快速发展,弯道超车或创道超越,强化技术创新和制度创新,鼓励生育和加强人才引育制度建设,加快各类要素向大沈长哈经济走廊集聚,打造东北地区强韧的城市经济带,提升中心城市与城市群引领作用,构建协同发展的区域经济布局,加强与京津冀、长三角和粤港澳大湾区等城市群的协同合作,进一步提升对外开放程度,深度融入“双循环”新发展格局,就一定能够摆脱经济发展滞后的历史阴霾,走出一条高质量发展道路,与全国一同奔向建成社会主义现代化强国的美好明天。

姚树洁,刘嶺:《新发展阶段东北地区高质量发展探究》,《学习与探索》2022年第9期,第93—101页。

链接:https://mp.weixin.qq.com/s/26Q_xJo7mVyOBAANUlsauw